中国高铁

“千里江陵一日还”不再只是浪漫

北斗卫星

“巡天遥看一千河”不再只是豪迈

高速公路贯通的神州大地

“西出阳关‘多’故人”

互联网连接的你我

“坐地日行八万里”

这就是可爱的中国

南水北调,永定河畔的首都

也能“共饮长江水”

西电东送,黄浦江边的上海

也能“环球同此凉热”

“一桥飞架南北”的港珠澳大桥

使“天堑变通途”

“截断巫山云雨”的三峡大坝

让“高峡出平湖”

第一篇:三峡工程

今年入汛以来,洞庭湖、鄱阳湖出现流域性大洪水,鄱阳湖水系的五河全线超警戒,位于江西的长江九江段水位持续走高,但并未造成严重人员伤亡。

7月的三峡大坝

长江中下游的抗洪屏障

三峡大坝巨大库容所提供的调蓄能力,不仅可防长江上游的大洪水,也将长江中下游的防洪标准从十年一遇提高到百年一遇,大大减轻长江中下游湖北、湖南、江西、安徽、江苏等省汛期的防洪压力。

三峡泄洪

时间倒回三峡工程运行之前,却是另外一番景象。

自古以来,长江流域十年一遇的洪水困扰着我国江汉平原这片粮仓。生长于此的黄爱国自幼见到父辈们每年冬天去长江岸边人工筑堤防,但效果甚微。

三峡西侧山水宛如一幅水墨画

奇峰叠峦,明秀绮丽,江流汩汩,幽深蜿蜒……由衢塘峡、巫峡、西陵峡组成的三段峡谷是长江上最美的景致,而如何让这美景不再演变成洪水猛兽,侵袭长江中下游,盘旋于多少代中国人心中。

“在三峡工程做任何一个项目,

都要有科学依据”

“改良此上游一段,当以水闸堰其水,使舟得以逆流而行,而又可资其水力……水深十尺之航路,下起汉口,上达重庆……其所以益人民者何等巨大,而其鼓舞商业何等有力耶!”

1919年,孙中山先生在《建国方略之二——实业计划》中提出建设三峡工程,改善航运的设想。但那时的中国积贫积弱,战争连绵,孙中山先生的设想只能停留于纸面。

1949年,长江流域遭遇大洪水,荆江大堤险象环生。新中国成立伊始,这一问题被引起重视。1950年初,国务院长江水利委员会正式在武汉成立。

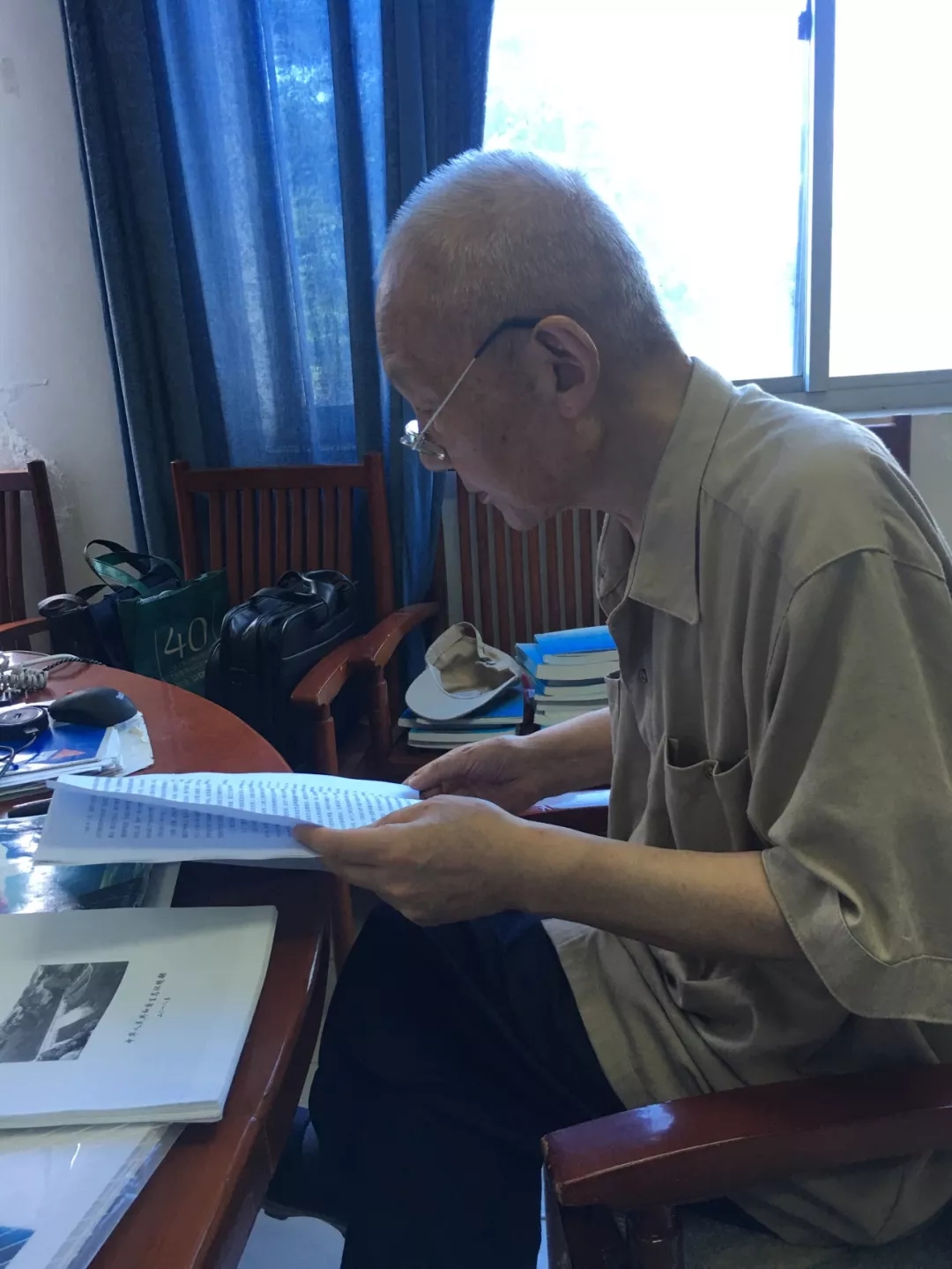

79岁高龄的郑守仁每天伏案于一摞摞书堆中

郑守仁,中国工程院院士,三峡工程设计总工程师,自1993年受命主持三峡工程的工程设计,在三峡一待就是26年。已是79岁高龄的郑守仁清楚地知道,从1953年毛泽东主席表达希望在三峡修建水库的愿望到1992年全国人大通过《兴建长江三峡工程的决议》,数十年间,波折无数。

记者采访郑守仁院士

三峡工程开工:逢山开路,遇水架桥

1994年,酝酿了近百年的三峡工程开工,为三峡工程而建的配套工程——西陵长江大桥、宜昌三峡机场,仅在两年后便实现通车、通航。儿时目睹父辈们筑堤防洪的黄爱国大学毕业后投身到三峡工程的开工建设,经历了那段“逢山开路,遇水架桥”的岁月。

从1997年,三峡工程实现大江截流,一期工程胜利完成,到2016年,三峡工程的最后“谜底”——世界最大升船机建成,三峡工程有20多项经济技术指标名列“世界之最”:装机容量第一、防洪能力第一、混凝土浇筑量第一……被人形象称为“科技博物馆”、世界级难题“题库”。

三峡水电站,解决广东用电燃眉之急

三峡左岸电站发电机组

在发挥防洪这个首要功能的前提之下,三峡工程的综合效益正日益拓展。位于三峡大坝两侧的电站厂房,拥有世界第一的装机容量,34台机组不间断运转,以平均每小时2000多万千瓦时的电量输送到华东、华中和广东等地,服务千家万户。

很多人问,举全国之力建造的三峡工程能用多少年?郑守仁给出的目标是:500年。

三峡工程大移民:

持续18年,人数超130万

与三峡工程建设同步进行的移民搬迁,是新中国史上波澜壮阔的一页。移民李文洪,同时也是一名移民村干部,说起当年事,依然噙着泪水,几次哽咽。

郑守仁院士、黄爱国等三峡人坚定地守护着三峡工程,百万移民遥望着三峡工程,他们甘于奉献、日雕月琢,只为造就一个综合效益最大化的“超级工程”。

转载至三峡小微 三峡大坝旅游